○黒田長政が福岡城を築いたおり、瓦師正木宗七が瓦土人形を作って献上したのが博多人形の起こりと言われています。その後、江戸時代の後半に、祗園町の住人で素焼き物製造陶工中の子安兵衛の次男吉兵衛が、大衆向けの土人形を作ったのが、博多人形の原型と言われています。土人形の極地と称される博多人形は、美人物、童物、歌舞伎物、能物、武者物、現代物などに分類され新作も多くあります。博多節に「博多へ来るときゃ一人で来たが、帰りゃは人形と二人ずれ~」と大正から昭和へ、博多人形は博多人形土産の代表格となりました。土焼きの暖かい感触、華麗な彩色、つややかな詩情で愛され、今に伝わっています。アメリカのホワイトハウスには、博多人形が飾られ、旧ソ連のゴルバチョフ大統領やフランスのシラク大統領(いずれも当時)に贈られるなど、外交使節として海を渡り、大いに日本文化の素晴らしさをアピールしています。 博多には、博多人形が見られるところがお土産屋さん以外にも沢山あります。博多駅の中央線改札口内には、博多人形師川崎幸子さんの作品、華やかな金の飾りをかぶり、左手に剣、右手に鏡を持つ博多人形「卑弥呼」が設置されていますし、地下鉄、櫛田神社前駅の地下改札口付近にも多くの博多人形師さんたちの作品が展示されています。いつでも見学できます。

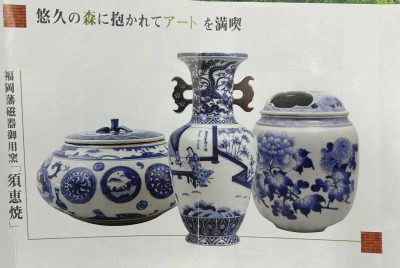

○ 日本古代の硬質土器「須恵器」と「須恵焼」が 混同されがちですが、別のものです。須恵焼は、糟屋郡須恵町に於いて、江戸時代から明治期にかけて焼かれた磁器です。本窯・新窯・試験窯の3基の窯跡が今も、ツツジの名勝「皿山公園」の近くに、現存しています。昭和55年に県史跡に指定されました。

須恵焼の誕生には、ある一人の「想い」が関係しています。江戸時代(1798年)、藩が編纂した地誌「筑前国続風土記 附録」およびその編纂資料に須恵焼きの誕生に関する記載があります。

それによると、須恵焼きの創始者は、寺社奉行に所属する新藤 安平(しんどう やすへい)という武士です。新藤は須恵で焼き物に適した土を発見し、この土で焼き物を作れば、やがて藩の名産物と成り、今までお世話になった、との様への恩返しができると考えました。そこで、個人の財産を投入し、現在の須恵町に開窯しました。窯にくべる薪を入手しやすい山々に囲まれ、登窯に適した山裾、運搬に便利な川辺という地理的条件に恵まれた地でした。主に天草陶石を用いて染め付け磁器を数多く生産しました。肥前などから陶工を向かえるなどして技術高め、やがて、福岡藩の磁器御用窯となり栄えました。

明治期には民間で運営され、染付けのほか金錆(きんさび)という特徴ある釉薬を施した焼成品で注目を集めましたが、明治35年頃に閉窯しました。 須惠町立美術センター九我記念館に、須恵焼きが展示されています。