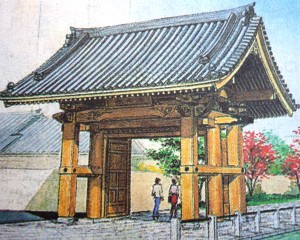

博多祇園山笠や饂飩・蕎麦発祥の地として知られている承天寺と祥勝院が面する道路の一角に、今年度巨大な門が設置されます。

高さ、幅ともに8メートルの扉付きで、ヒノキを素材にした木造切妻本瓦葺きです。そこに「博多千年門」の扁額が掛かり、欄間には博多織伝統の献上柄が彫り込まれる予定とのことです。

総額8800万円をかけて平成26年に完成予定ですが、博多部の新たな観光スポットとして大きな期待が寄せられています。

この門は、中世以来太宰府につながる博多側の重要な出入り口とされていました。そこで歴史的名称は、「辻堂口門(つじのどうぐちもん)」を使用するそうですが、愛称の方は千年の歴史を持つ博多の街が「未来千年にわたって繁栄してほしい」との願いが込められています。

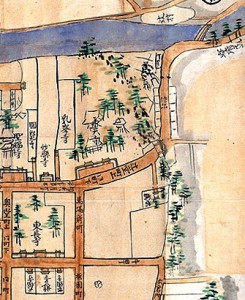

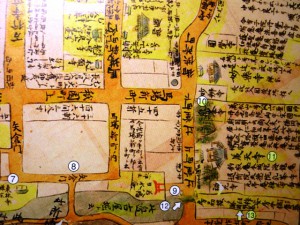

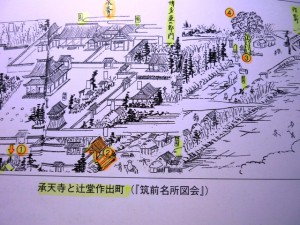

江戸期の「筑前名所図会」(1821年)に描かれている「辻堂口門」には、博多側からの出口には階段があり、その先には「作出町」という文字が記されています。道は「宰府道」へと続き、謝国明のお墓も描かれています。

また、三奈木黒田家に残る「福岡城下町・博多・近隣古図」(仮題:宮崎克則・福岡アーカイブ研究会編者)には、「承天寺覚皇殿」前の道路の反対側に「若八幡」(明治になって移転)が、それに隣接して「辻堂口門」が描かれています。

承天寺周辺を散策する時には、当時の「辻堂口門」が建っていた場所がつい知りたくなります。「出来町公園」の北側辺りでは?と、勝手に想像しているのですがご存知の方教えてください。